亚洲赛亚军是什么概念?或许我们可以先从老师、学生和官方评委的语言中知悉一二。

此次亚洲赛不仅难度提升,比赛时间由现场赛极限挑战的24小时延长到了57小时。在规定的时间内,学生们既要完成个人既定任务,又要接受3次答辩。可以说,这不仅仅是一场综合知识、技能水平、公司管理水平、跨文化沟通能力的比赛,对参赛学生们的体能、身心情绪管理也是一场极为严格的试炼。

我们所属的公司有来自印度、巴基斯坦、中国的5支队伍,首先交流障碍特别大。老师们请来了巴基斯坦籍外教给我们进行语言交流和建模培训,自己也会刷宝莱坞视频去适应他们的发音。比赛中,大家都在各自的专业领域展现出了自己的才华,比如自动化部门的靳恩玮同学设计的机器人,不仅可以自由在城市周边进行维修工作,还可以收起肢体变成一架飞船在太空中行动。为了完成绕极轨道的文字描述,团队的相关成员搜寻了大量中英文的文字资料并阅读,每位参赛者都通过类似这样的过程得到了知识的扩充,同时自学能力也得到了提升。

我们认为他们此次设计的亮点在于,他们考虑到了太空环境中人居的核辐射保护设计,运用了超级铁路隧道,简化了能量转化和利用,增设了人居建筑的天窗,在建筑过程中使用流体燃料,极具创意。

此次参赛的12名选手,都是第一次参加这样形式的竞赛,对他们而言这是一次尝试,也是一次不小的挑战。

挑战一:沟通学生们所属的Vereinigten Flugfahrten(VF)公司有来自印度、巴基斯坦、中国的5支队伍,亚洲不同语言文化之间存在非常明显的交流障碍。如何克服呢?培训中,科学组老师们邀请了巴基斯坦物理外教对同学们进行了一次赛前物理原理辅导,同时帮助大家适应全英文沟通环境。培训之外,同学们还会找一些宝莱坞电影来分析合作伙伴们的语言习惯。

亚洲赛亚军是什么概念?或许我们可以先从老师、学生和官方评委的语言中知悉一二。

此次亚洲赛不仅难度提升,比赛时间由现场赛极限挑战的24小时延长到了57小时。在规定的时间内,学生们既要完成个人既定任务,又要接受3次答辩。可以说,这不仅仅是一场综合知识、技能水平、公司管理水平、跨文化沟通能力的比赛,对参赛学生们的体能、身心情绪管理也是一场极为严格的试炼。

我们所属的公司有来自印度、巴基斯坦、中国的5支队伍,首先交流障碍特别大。老师们请来了巴基斯坦籍外教给我们进行语言交流和建模培训,自己也会刷宝莱坞视频去适应他们的发音。比赛中,大家都在各自的专业领域展现出了自己的才华,比如自动化部门的靳恩玮同学设计的机器人,不仅可以自由在城市周边进行维修工作,还可以收起肢体变成一架飞船在太空中行动。为了完成绕极轨道的文字描述,团队的相关成员搜寻了大量中英文的文字资料并阅读,每位参赛者都通过类似这样的过程得到了知识的扩充,同时自学能力也得到了提升。

我们认为他们此次设计的亮点在于,他们考虑到了太空环境中人居的核辐射保护设计,运用了超级铁路隧道,简化了能量转化和利用,增设了人居建筑的天窗,在建筑过程中使用流体燃料,极具创意。

此次参赛的12名选手,都是第一次参加这样形式的竞赛,对他们而言这是一次尝试,也是一次不小的挑战。

挑战一:沟通学生们所属的Vereinigten Flugfahrten(VF)公司有来自印度、巴基斯坦、中国的5支队伍,亚洲不同语言文化之间存在非常明显的交流障碍。如何克服呢?培训中,科学组老师们邀请了巴基斯坦物理外教对同学们进行了一次赛前物理原理辅导,同时帮助大家适应全英文沟通环境。培训之外,同学们还会找一些宝莱坞电影来分析合作伙伴们的语言习惯。

比赛过程中,遇到语速超快的印度/巴基斯坦队友发言时,同学们还会一起辅助辨音。

挑战二:时长因为疫情原因,本次为线上赛,由于参赛国家处于不同时区,各国参赛选手需要更多的沟通时间,所以ARSSDC Finals的比赛时间由现场赛极限挑战的24小时延长到了57小时。这让同学们在面临紧张地挑战的同时,还要高效保持体力与脑力,合理规划时间。“长时间的爆肝让大家都很疲惫,但是因为赛程安排又不得不晚上熬夜进行工作。”负责外形设计及运营的娄尚同学说,“我们的方法是让一部分同学先早些休息,第二天再早些过来工作。其他的人来完善工作进度,第二天晚一些起床,这样保证了我们团队的在线时间,也能够和外国的队友时刻保持交流。”

与此同时,因为每个人的分工规划不同,暂时完成手边工作的同学还会帮助其他小队,还有些同学主动担当起了团队“管家”的任务,按时让同学们补充食物,提供能量。

挑战三:团队合作

除了上述说到的语言问题,还有就是团队之间的配合与磨合。长时间高强度的工作,难免会产生摩擦,但在分歧中互相磨合、互相包容,到最后圆满完成任务,就是团队竞赛中最好的精神风貌。

作为队长衣泉霖同学深有体会,“比赛全程中作为队长需要持续与组委会和公司内其他队伍的队长及时取得沟通,并且给自己的队员分配任务,以及随时跟进、监督完成进度,在照顾队友情绪的同时也要保证高效的团队合作。”

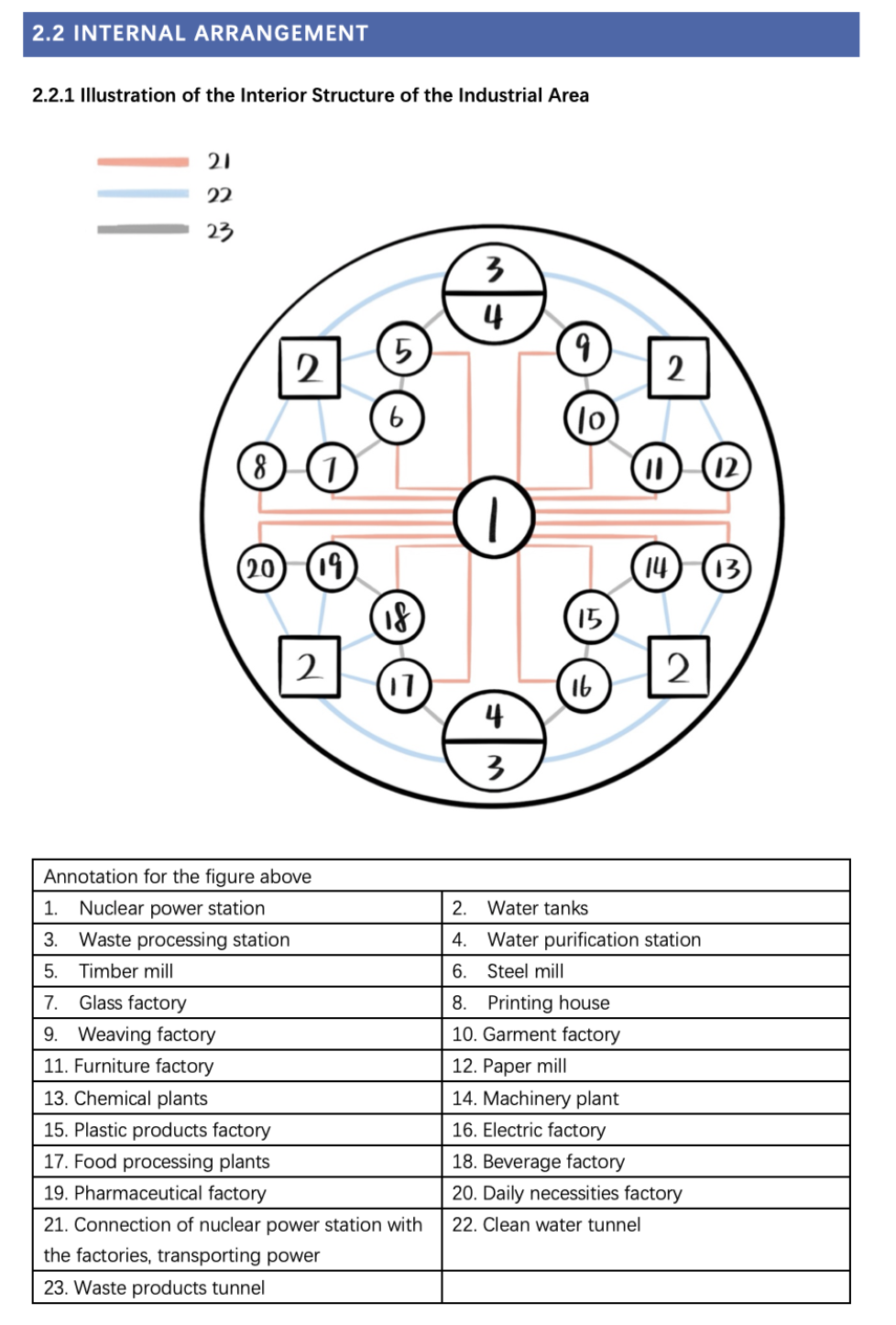

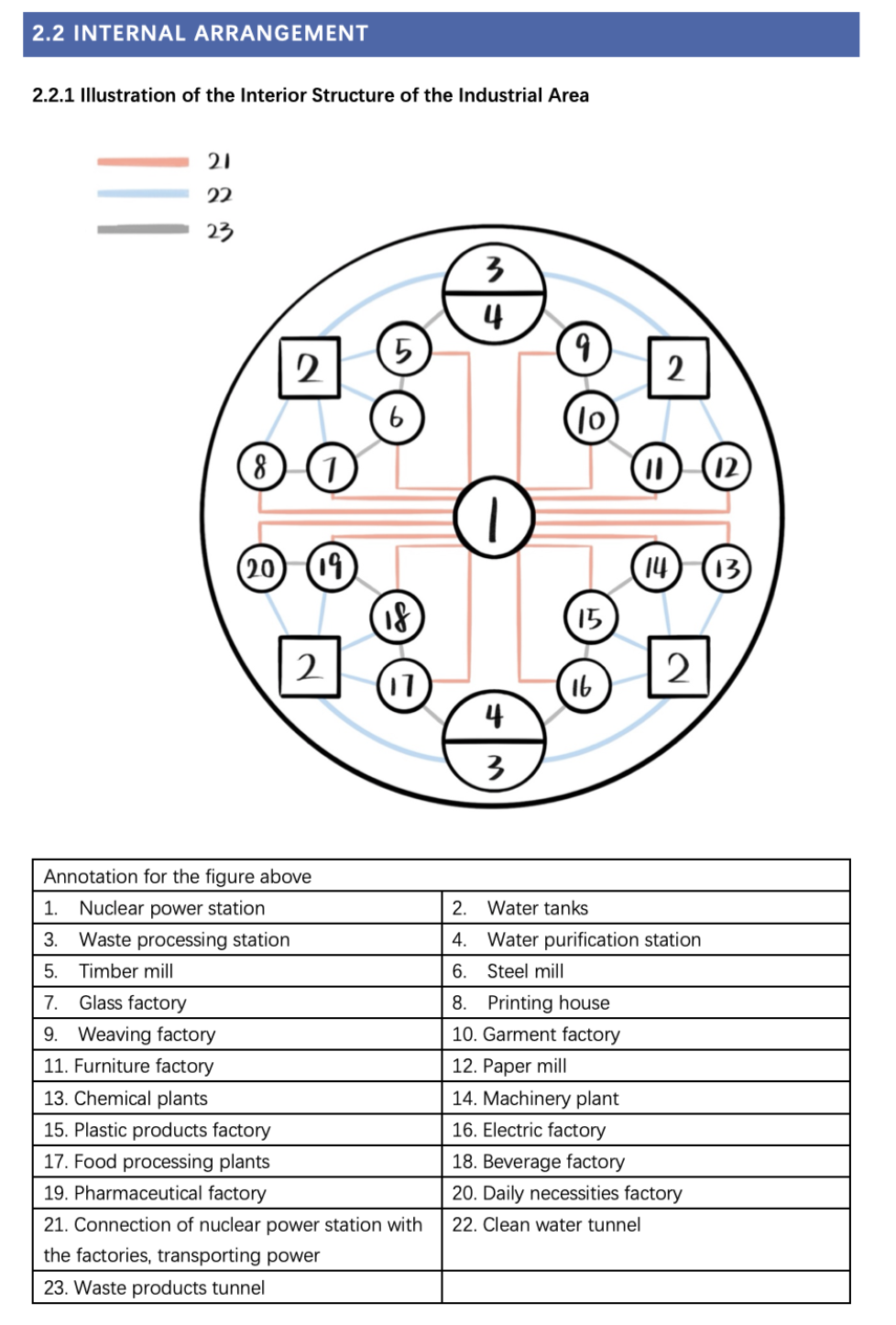

▲太空城市的外部主体的设计,是一个双层圆环的结构,内环是工业区和研究区,外环是人居区域。中间的连杆是用来运输的通道。整个圆环通过旋转来提供重力,模拟人在地球的居住环境

▲工业区的内部结构。每个标有数字的是一些不同的工厂和制造厂。这些建筑通过管道被连接了起来,保证了水和能量的运输,以及废物的排放

“在2087年的水星轨道上建立一个能容纳14000名常住居民、400名短期访客的太空城市”这是本次亚洲赛的任务,相较中国赛难度再次升级。

一场比赛,成绩固然重要,但对于蓬勃发展的年轻人来说,他们的收获和成长同样值得关注。

个人能力的进化

参加竞赛就像是打怪,每打倒一个大boss都是对自身能力的极大提升。

正式比赛的三个晚上同学们在完成自己公司的几轮答辩后,不管多晚都会认认真真按照评委专家意见进行及时修改,与他国队友们跨时区交流改进,一天只睡三两个小时甚至通宵。

“最直观的就是我们扩充了很多物理方面的知识,也提高了自学能力。”队长衣泉霖表示,“比如为了准确地描述绕极轨道的运行模式,相关成员搜索了大量中英文文字资料。我们团队每位参赛者都通过这样‘学习-使用’的过程实现了自身能力的进化。”

眼界与格局的提升

负责外设和运营的的娄尚同学说,这次参加比赛让他打破了文化交流的壁垒。

“他们的能力、效率还有比赛和交流的态度都非常好,他们的作品呈现了非常优秀的细节和超强的逻辑性。我们有很多需要向他们去学习的地方。”

加强团队凝聚力

采访几位同学后,大家不谋而合地得出了一个结论,那就是比赛让他们体会到团队作战的魅力。

“如果说最印象深刻的事情,应该是在全国和亚洲赛里,大家每天在一起熬夜做工作,互相支持互相帮助。”外设和运营小队的张超同学回忆道,“围绕项目,我们有过激烈的争吵,也有过奋战到凌晨五点回宿舍的感动,这些都让我们成为了非常好的朋友。”

比赛带来的团队效应体现在整体提升,也体现在同学之间的相互肯定。

娄尚同学在采访中提到了自动化部门靳恩玮同学设计的“The engineer”机器人,不管是炫酷的外表还是细节上的呈现都让人眼前一亮;

人居小队的李昕逸同学表示整个团队有很多负责的队友,他们日夜不休的创作,与其他选手沟通,才取得了这样的好成绩。

当然此次比赛的收获不止这些我们看到的还有更多……

自动化小队的张莺桐同学说这次比赛让她提升了自己的绘图技巧,为以后的建筑设计提供了灵感;

商业开发小队的张嘉懿同学表示通过比赛充分感受到团结和及时沟通的重要性;

自动化小队的李昕睿同学深刻体会到比赛带来的不仅仅是最终的奖项,还有通过比赛所学的知识与技能都会让未来获益……

这些第一次参加比赛的孩子们,在报名时多数是凭借一腔热血,对高深莫测的太空以及复杂的圈层设计多少有些难以预料。但现在他们已经凭借着层层升级,为地球村的人们创造了一个2087年的水星梦想。

本届亚洲赛,同学们挑战了自己,取得了令人骄傲的成绩,可以说他们创造了王府历史,也收获了超于成绩的宝贵经验,为今后的学习和申请创造了良好条件。

自2019年起,王府学子连续三年参加国际太空城市挑战赛,在2019届、2020届我校学生均获得ISSDC中国区决赛亚军成绩,此次参加2021届竞赛冲入亚洲赛,是学生的个人综合实力的展现,也与王府学校提倡“五育并举”,科学育人的有力体现。多年来,随着课程体系的不断优化,王府学生们普遍拥有良好的学科基础和优秀的学习能力。每年科学节的召开,在注重学生科学素养的同时,也给予了学生们广阔的实践发展平台,这让他们在征战各大国际赛事时能够打开思维,披荆斩棘。在往届学生的参赛经历和指导老师的沟通下,学校的赛事指导体系为学生们提供了丰富的培训课程,在物理、生物、航空航天、商业运作、建模等理论知识,设计技能以及英语交流等多方面指导培训,帮助学生全方面提升综合实力。

随着本届赛事捷报的到达,下一届国际太空城市设计挑战赛的报名已顺势开启,目前已经有12名同学自发组成战队,报名还在继续。新的风暴已经出现。“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。”

亚洲赛亚军是什么概念?或许我们可以先从老师、学生和官方评委的语言中知悉一二。

亚洲赛亚军是什么概念?或许我们可以先从老师、学生和官方评委的语言中知悉一二。